大内人形 山口の癒し系伝統工芸品、大内塗りのルーツは?

山口を代表する伝統工芸品のひとつ、大内人形。

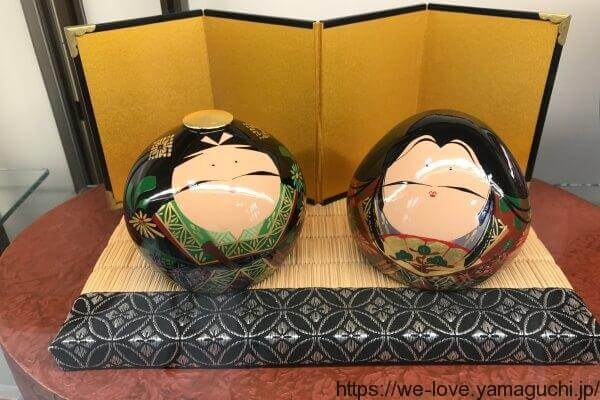

まるまるとした顔に、おちょぼ口の可愛い人形。

お土産屋さんや雑貨屋さん、有名なところで言うと大内のガスタンクなど。

山口市ではいたるところで、大内人形を目にする機会がありますよね。

でも、そのルーツを知らないという人は、意外と多いのではないでしょうか。

そこで今回は、山口市のシンボルとして愛されている、大内人形のルーツに迫ってみたいと思います。

この記事の目次

大内人形を代表する大内文化とは

(大内弘世:香山公園より)

はじめに大内人形の名前にもなっている「大内文化」についてご紹介します。

今からおよそ600年前、室町時代に西日本一とも言われる栄華を誇った山口の大内氏。

大内氏の中興の祖・弘世(ひろよ)は京に憧れ、山口を「西の京」とすべく、京を模したまちづくりを行うとともに、当時の京は戦乱で荒廃していたことから、多数の文化人や公家を山口に招きました。

また、大内氏は東アジア(朝鮮・明・琉球など)との交易・交流を盛んに行うことで、外国の文化を積極的に受け入れていました。

このような歴史的背景から「大内文化」と呼ばれる、「京の文化と大陸文化が融合」した、独特の文化へと発展しました。

大内塗りのルーツ

大内塗りは大内文化のもと、京から漆塗り職人を招き、漆器を作らせるようになったのが始まりと言われています。

漆器づくりは栄え、朝鮮や明との貿易を進めるにあたって、重要な輸出品のひとつとして奨励されました。

その後、交易は途絶え、江戸時代になると高価な漆器づくりは姿を消します。

しかし、明治時代になって大内時代の漆器椀である「大内椀」が発見されたことで大内塗りは再興、そして現在の大内塗りへと続いています。

「大内塗り」の名称は明治時代から使われるようになりました。

大内塗りは「大内朱」と呼ばれる深みのある朱色を地塗りに用い、その上に黄緑色の色漆で、秋草柄や雲を書き入れ、金箔で菱形をあしらった「大内菱」を貼り付けた模様が代表的な図柄になります。

平成元年4月に国の「伝統工芸品」に指定されました。

「大内塗り」の種類は豊富で、盆・茶器・花器、重箱・硯箱などの箱類、椀や膳などの食器容器類、そして人形など多彩です。

大内人形とは

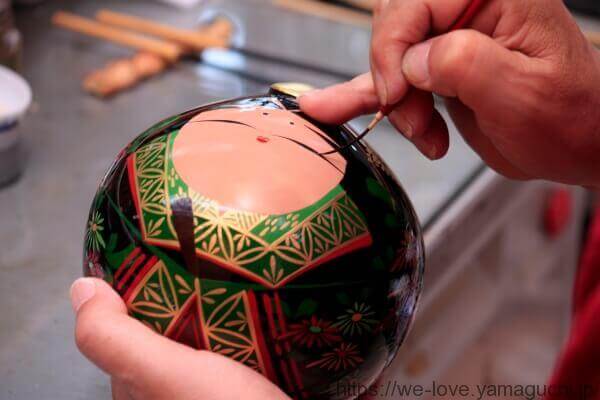

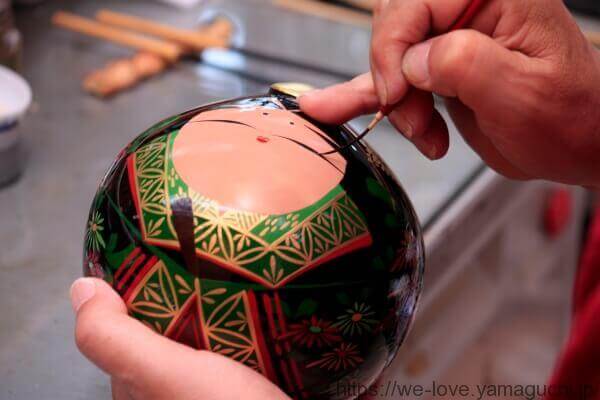

室町時代から続く「大内塗り」を用いた、山口県を代表する伝統工芸品のひとつで、1年かけて乾燥した木地に何度も漆を塗り重ね、金箔貼り、蒔絵付けを施した世界でも珍しい本格的漆塗り人形です。

このルーツには心温まる物語が伝説として残っています。

京都のお姫様を妻に迎えた大内弘世。

しかし、その妻がしきりと京都を懐かしがるため、弘世は京都からホタルを取り寄せたり、人形師を呼び寄せて「人形御殿」と呼ばれるほどの、たくさんの人形を作らせたりして、妻を喜ばせたと言われています。

この物語が男女一対の大内人形の言われでもあり、夫婦円満の象徴として広く愛されています。

近年では大内人形による雛人形「大内ひな」や「五月人形」、そして雑貨やアクセサリーと、その人気は高まっています。

大内塗り体験情報

山口の歴史と文化が凝縮された大内人形。

山口ふるさと伝承センターでは、大内塗りの体験(箸づくり)をすることができます。

・住所:山口市下堅小路12

・電話番号:083-928-3333

・営業時間:9:00〜17:00

・定休日:8月14日〜16日・12月29日〜1月5日

・所要時間:30分〜60分

・公式サイトURL:http://y-densho.sblo.jp/

大内人形まつり

11月22日は「いい夫婦の日」。

夫婦円満の象徴である大内人形のまつりが、山口ふるさと伝承センターの「みやび館」で開催されます。(昨年は11月19日〜20日に開催されました。)

ぜひ、足を運んで大内人形の歴史と文化に触れてみてください。

また、市内業者の方も独自にイベントを開催されているので、詳細についてはこちらからご確認ください。

・有限会社 中村民芸社:https://nakamuramingeisha.jimdo.com/

まとめ

今回は山口の癒し系伝統工芸品、大内人形をご紹介しました。

歴史を知ることで大内人形により一層、愛着を持っていただけたのではないでしょうか。

大内人形は職人の方によってもその表情はいろいろです。

ぜひ、自分好みの大内人形を見つけてみてくださいね。